このコラムは傍楽通信2015年2月号の記事をリライトしたものです

「目の前の仕事に追われてばかりで、何のためにやっているのかわからなくなる――」 そんな感覚を覚えたことはありませんか? 今回のコラムでは、そんな“仕事の意味”に目を向けるためのヒントとして、「仕事の窓」という考え方をご紹介します。

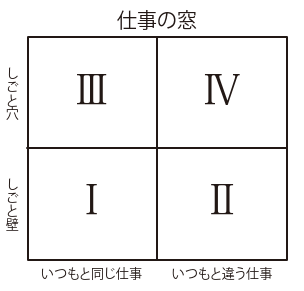

「仕事の窓」とは

『働く。なぜ?(講談社現代新書)』という本で著者の中澤二朗氏は次のように書いています。

仕事には大きく「二つの種類」と「二つの性格」があります。「仕事の窓」は、それらを掛けあわせて作ったもので、形が窓に似ています。よって「仕事の窓」と名付けました。

中澤二朗『働く。なぜ?』

まず横軸ですが、「いつもと同じ仕事」と「いつもと違う仕事」に分かれています。 「いつもと同じ仕事」というのは毎日繰り返し行っているルーチンワークはもちろん、単純なルーチンワークだけではなく、「以前やったことがある」「またこの仕事か」など「いつも感覚」に襲われる仕事のことを言います。 一方、「いつもと違う仕事」は「問題への対応」「変化への対応」の二つから成り立っています。

次に縦軸ですが、「しごと壁」と「しごと穴」に分かれています。この言葉の定義として、同書にて中澤氏は次のように書いています。

- しごと壁…「仕事そのもの」の意味合いで使われているときの仕事

- しごと穴…「仕事を通じて」という意味合いで使われているときの仕事

つまり、目線がどこを向いているかです。目の前の仕事そのものを見ているのか、その先にあるお客様や社会を見ているのかという分け方です。

あなたの仕事を「窓」に当てはめてみよう

さて、あなたはどの領域の仕事をしているでしょうか。もちろんどれか一つということは無いと思います。一度ご自身の仕事をすべて書き出し、それぞれ「仕事の窓」に当てはめてみてください。どの領域の仕事が一番多いでしょうか?

その上で、今の自分の立場や役割、これからのキャリアプランに照らし合わせて、どの領域を増やしていくべきかをイメージしてみてください。そして、どうすればその領域を増やすことができるかを具体的に考えてみましょう。

Ⅰの窓からスタートしてⅡへ進むには

おそらく新入社員のころはⅠの仕事がほとんどだと思います。まずは目の前の仕事に真剣に取り組む、誰もがそんなステップを踏んできたのではないでしょうか。

では、ここからⅡの領域を増やすにはどうすればよいでしょうか。いろいろ方法はあると思います。社内で募集されているプロジェクトのメンバーに立候補したり、自ら何か企画をまとめてプロジェクトを立ち上げたりすることもできます。あるいは、トラブルに巻き込まれ意図せずⅡの仕事が増えることもあるかもしれません。

Ⅲの窓がもたらすやりがい

Ⅲの領域は、仕事の先に社会やお客様を見るという領域です。

「この仕事は誰のためにあるのか」「この仕事を通じて何が実現するのか」という問いを持つだけで、仕事の捉え方が変わります。これは、自分の仕事に誇りを持つためにも、後輩に仕事を教えるときにも、とても大切な視点です。

そして、Ⅲの領域が増えると仕事のやりがいが生まれてきます。仕事が誰かの役に立っており、社会とつながっていると実感できたとき、仕事は本当の意味で面白くなってきます。

未来をつくるⅣの窓

しごと壁にあった仕事も、目線を少し変えることでしごと穴に移ることができます。

最後に残ったⅣの領域。ここは未来を作る領域、別の言い方をすれば未来をよりよい社会にするための領域ではないでしょうか。

社会のために問題や変化に対応する仕事を積み重ねることで、未来が形作られていきます。

すべての窓が社会を支えている

最後に、四つの領域に優劣はありません。どの領域の仕事も大切です。

個人としての視点で見ると、その人の成長ステージや今いる立場によって力を入れるべき領域は変わってきます。

社会全体としての視点で見ると、人それぞれ役割がある中で四つの領域の仕事を分担しているのです。どの領域が欠けても社会は機能しません。

行動を始めるなら、まずはここから

あなたが今なすべきことはどの領域でしょうか?

そして10年後のあなたは、どの領域の仕事をしていたいですか?

まずは紙とペンを用意して、ご自身の仕事を「仕事の窓」に当てはめてみてください。

見え方が変わるだけで、仕事の意味や面白さが大きく広がるかもしれません。